<Acréscimo versão 2019>

Antes de começarmos, um poema escrito por Richard Brautigan, em 1967, dentro do contexto da Contracultura estadunidense, sobre a relação entre Cibernética e Natureza.

Todos assistidos por máquinas de adorável graça

Eu gosto de imaginar (e

quanto antes melhor!)

uma campina cibernética

onde mamíferos e computadores

vivem juntos em harmonia

mutuamente programada

como água pura

tocando o céu claro.

Eu gosto de imaginar

(agora, por favor!)

uma floresta cibernética

cheia de pinheiros e eletrônicos

onde cervos perambulam em tranquilidade

passando por computadores

como se eles fossem flores

em desabrochar giratório.

Eu gosto de imaginar

(e tem que existir!)

uma ecologia cibernética

onde estamos todos livres dos nossos trabalhos

e unidos novamente à natureza,

retornados aos mamíferos

nossos irmãos e irmãs

todos assistidos

por máquinas de adorável graça.

(In: Rafael Evangelista. Para além das máquinas de adorável graça: cultura hacker, cibernética e democracia. São Paulo: Edições Sesc, 2018)

</Acréscimo versão 2019>

Não demorou muito para a Cibernética adentrar outros campos que não fossem os acadêmicos. Isso acabou refletido em três vertentes principais de exploração de ideias: 1) a cibernética de “auto-ajuda”; 2) a cibernética da contracultura estadunidense; e 3) a cibernética de ficção científica.

O que eu denomino de “cibernética de auto-ajuda” é aquela que criou algo inspirado nas ideias de Wiener e que ganhou adesão de milhares de pessoas, mas que não necessariamente manteve-se fiel aos princípios da cibernética. Podemos citar, por exemplo, o caso do cirurgião plástico Maxwell Maltz que, em 1960, publicou o livro Psycho-Cybernetics – um dos mais vendidos livros sobre “cibernética” até os dias de hoje. Basicamente, o que Maltz propôs foi a “força do pensamento positivo”: se você tem um objetivo, coloque-o em seus pensamentos e atue para que ele se realize (ou seja, adapte-se ao objetivo). Em outras palavras, tudo o que qualquer pessoa faz na vida, mas com roupagem nova e “científica” (baseada superficialmente na cibernética) para vender um método. Abaixo, um vídeo explicativo…

Uma década antes de Maltz, o escritor de ficção científica L. Ron Hubbard fundou aquilo que chamou de Cientologia. Seu livro Dianética, de 1950, tornou-se a base para os cientologistas e apregoa que muitas doenças são psicossomáticas e podem ser curadas com uma readaptação da mente. A Cientologia é centro de debates desde sua fundação, e muitos de seus ex-membros acusam que sofreram lavagem cerebral e até mesmo cárcere privado. Não estou aqui para perder o meu (e o seu) tempo com explicações aprofundadas de pseudo-ciências. Sugiro que assista ao documentário Going Clear: Scientology & the Prison of Belief (2015) se deseja mais informações.

Passado esse momento tenebroso, vamos falar da influência da contracultura estadunidense.

Por volta de 1970, a cibernética como ciência das Exatas estava enfraquecida e cedendo lugar aos demais usos, como na psicologia e sociologia. Seu resgate, contudo, veio por meio do movimento da contracultura californiana, principalmente com os trabalhos do editor, escritor e futurista Stewart Brand. Brand fundou a revista Whole Earth Catalog, lançando o primeiro número em 1968, contendo as resenhas de seis livros sobre cibernética redigidas por ele. Para Brand, o catálogo em si era uma ferramenta cibernética pois trabalhava com comunicação e feedback: a cada número lançado, os leitores respondiam com cartas e o catálogo ia se modificando de acordo com os pedidos das pessoas, gerando, então, um laço de feedback negativo. Em 1984, Stewart Brand decidiu colocar o Whole Earth Catalog online, para ficar em contato com a comunidade hippie. Brand escolheu como nome para o conteúdo online Whole Earth ‘Lectronic Link (WELL), indo ao ar no dia 1 de abril de 1985. O número de usuários do WELL era cerca de seis mil pessoas por volta de 1992, tornando-se, provavelmente, a primeira rede social online com apelo público, com uma comunidade interagindo massivamente entre si.

No contexto do movimento cultural estadunidense, em 1972, o antropólogo Gregory Bateson publicou Steps to an Ecology of Mind, livro que influenciaria a cibernética no ponto de vista da consciência. Para Bateson, a mente reside no sistema todo; ele ilustrou isso com o exemplo do lenhador: munido com um machado, o lenhador acerta a árvore repetidamente, modificando a inclinação do ângulo da lâmina e a força necessária de acordo com o trabalho em execução – desse modo, a árvore é parte do processo, não é algo externo a ele (isso se adequava à cibernética pois o processo mental de autocorreção acontece graças ao sistema todo: árvore-olhos-cérebro-músculo-machado-golpe-árvore). Para Bateson, se o machado era uma extensão do homem, também o era a árvore, pois o homem não poderia usar o machado sem a existência da árvore: assim, a mente está no sistema todo – homem mais ambiente. Ao ter contato com Ross Ashby em uma Macy Conference, Bateson entendeu a sociedade como um homeostato, e também que um computador (ou máquina) não pode ser um “processo mental”, pois o computador pertence a um circuito maior que inclui um homem e um ambiente do qual a informação é recebida. O circuito também era uma noção importante para Bateson, pois o enxergava como uma conexão circular ou movimento: circuito era algo maior que um simples loop de informação – ele implicava conexão de fios e sistemas entre várias partes, o circuito era a ponte entre o loop de feedback e a rede, e era esse sistema ampliado que mostrava características mentais.

Já no campo da ficção científica, podemos dizer que a cibernética influenciou e foi influenciada ao mesmo tempo. Algumas obras ajudaram a definir uma “visão do futuro” que de um “empurrão” nas pesquisas acadêmicas sobre o tema (talvez o maior exemplo seja a série Star Trek). Dentre as obras literárias de ficção científica, podemos destacar duas que tiveram grande impacto (e têm até hoje). Em 1981, o escritor (e professor em Ciências da Computação e Matemática na San Diego State University) Vernor Vinge lançou seu livro True Names, sendo creditado como o primeiro autor a articular a futurista visão de mundos paralelos gerados por computadores como novos domínios de interação humana. O livro conta uma história de um grupo de hackers que vivem uma vida dupla: uma no “mundo real” e outra no “Outro Plano”, um mundo virtual dentro de computadores, processadores e interruptores. A visão de Vinge não diferia daquela proferida pelos engenheiros das Forças Aéreas estadunidenses da época: homem e máquina estavam profundamente interligados. True Names articulou um dos temas mais dominantes do cyberpunk: a fuga em redes de computadores.

Em 1984, William Gibson publicou Neuromancer, um dos marcos do cyberpunk e responsável pela criação do termo ciberespaço: um espaço virtual de interação de usuários. Gibson romantizou a tecnologia: quando criou a linguagem e a estética do ciberpunk, ele sequer sabia que Hard Drives tinham discos giratórios – até 1985, Gibson não tinha tido um computador pessoal (ele comprou um Apple II, caso queira saber). Sugiro dar uma olhada no vídeo abaixo se quiser saber mais sobre o movimento ciberpunk:

https://youtu.be/hRwU9zJcT60

<Acréscimo versão 2019>

Ainda sobre William Gibson, cabe aqui uma menção ao filme Johnny Mnemonic, de 1995, baseado no conto homônimo de Gibson escrito em 1981. Nele, vemos a questão da imersão no ciberespaço, com a conexão direta entre o cérebro humano e a virtualidade. O filme não é muito bom, confesso, mas fica a dica (coloquei para iniciar em uma parte que mostra a conectividade homem-máquina):

https://youtu.be/TRZLXBWitlE?t=574

</Acréscimo versão 2019>

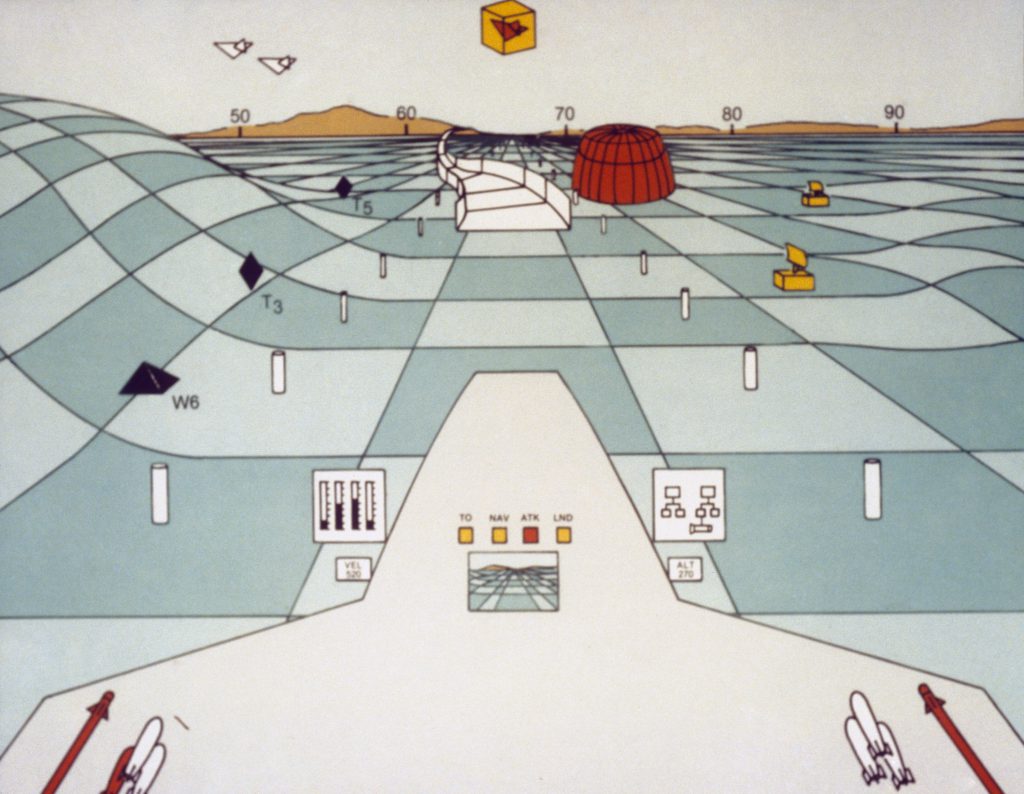

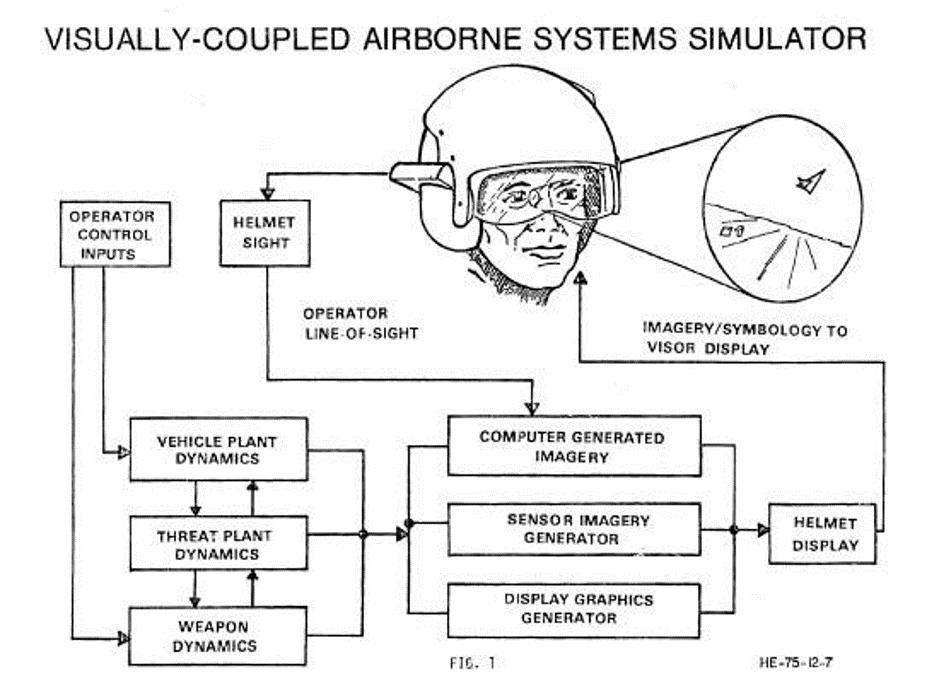

Contudo, a Força Aérea estadunidense já voava e combatia no ciberespaço antes mesmo de Gibson cunhar o termo. A invenção do “espaço virtual” se deu no começo da década de 1970, no contexto da Guerra do Vietnã. O cockpit dos caças, especialmente os F-15, era abarrotado de informações, com inúmeros botões e interruptores, além de mostradores minúsculos: era muito difícil o piloto dar conta de tudo voando à velocidade do som. Para solucionar esse problema, os engenheiros viram que era necessário fazer as interfaces das máquinas mais parecidas com os humanos, ao invés de requisitar que os humanos fossem mais parecidos com as máquinas. O responsável por essa mudança foi o tenente e engenheiro formado na Duke University Thomas Furness. Em 1976, Furness e sua equipe de laboratório apresentaram o projeto do VCASS (Visually Coupled Airbourne Systems Simulator): após pesquisas e desenvolvimento, apresentaram o protótipo em 1981, chamando-o de “super cockpit”. O capacete, segundo alguns pilotos que o testaram, era parecido com o utilizado por Darth Vader no filme Star Wars (1977). Custando cerca de $40 milhões em desenvolvimento, o capacete tinha um display em alta resolução, com alta iluminação para mostrar imagens ao piloto independentemente da direção em que ele olhasse ou das condições climáticas fora do cockpit. O capacete fornecia uma visão estereoscópica, com um display para cada olho, e ângulo de visão de 120 por 60 graus: ele também tinha um espelho prateado para fornecer holografia filtrando a luz ambiente, fones de ouvidos 3D no formato das orelhas dos pilotos para emular o som tridimensionalmente, e rastreamento de movimentação de mãos e feedback háptico (sensores pneumáticos eram postos nas luvas para o piloto sentir que estava puxando uma alavanca, por exemplo). Uma vez que vestisse o capacete, o piloto estava apto a interagir com a aeronave em quatro modos diferentes: 1) virando a cabeça para olhar para um alvo, fazendo com que a aeronave mirasse automaticamente; controlando ações por voz (por exemplo, dizendo “Select”, “Lock on”, “Zoom”); 3) tocando um painel sensível para interagir com interruptores virtuais; 4) movimentando as luvas que possuíam um rastreador magnético que orientava a posição das mãos. O capacete foi um sucesso e continuou a ser aperfeiçoado, incluindo uma versão denominada Agile Eye, de 1987, que contou com a ajuda dos designers do filme Star Wars.

Aqui, uma entrevista muito interessante com o Thomas Furness, um dos pioneiros da Realidade Virtual:

<Acréscimo versão 2019>

O conceito de ciberespaço, ainda hoje, é bastante fluido. Embora ele tenha surgido dentro de ambientes de Realidade Virtual (como acabamos de ver acima), logo a sua ideia se estendeu ao que conhecemos por Internet atualmente: ela, por sinal, é praticamente sinônimo de ciberespaço. Acredito que caibam aqui algumas definições ipsis litteris de alguns pensadores que se debruçaram (e se debruçam) sobre o ciberespaço.

A primeira é de William Gibson, em sua obra Neuromancer, de 1984. Embora não tenha sido o primeiro uso do termo ciberespaço, é tido como o mais impactante. Aqui vai a sua definição (tradução da versão da Editora Aleph, 2008):

Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de operadores autorizados, em todas as nações, por crianças que estão aprendendo conceitos matemáticos… uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz alinhadas no não espaço da mente, aglomerados e constelações de dados. Como luzes da cidade, se afastando…

Nos dias 4 e 5 de maio, em Austin, Texas, o professor de Arquitetura da Universidade do Texas Michael Benedikt promoveu a primeira conferência sobre ciberespaço conhecida. Dois anos depois, a conferência foi editada em formato de livro e, ainda hoje, é uma referência na área. Vou deixar, então, a definição de Benedikt aqui por extenso (1992, pp. 122-123):

O ciberespaço é uma realidade globalmente conectada em rede, sustentada por computador, acessada e gerada por computador, multidimensional, artificial ou “virtual”. Nesta realidade, para a qual todo computador é uma janela, os objetos vistos ou ouvidos não são representações físicas nem, necessariamente, representações de objetos físicos, mas são, antes, na forma, caráter e ação, compostos de dados, de pura informação. Essas informações derivam em parte das operações do mundo físico e natural, mas, na maioria das vezes, derivam do imenso tráfego de informações que constituem empreendimentos humanos em ciência, arte, negócios e cultura.

As dimensões, eixos e coordenadas do ciberespaço não são, portanto, necessariamente as do nosso ambiente natural e gravitacional com as quais estamos familiarizados: embora espelhem nossas expectativas de espaços e lugares naturais, elas têm dimensões impressas com valor informativo apropriado para orientação e navegação ideais nos dados acessados.

No ciberespaço, as instituições e empresas com uso intensivo de informações têm forma, identidade e realidade funcional – em uma palavra, uma arquitetura – que é equivalente e diferente da forma, identidade e realidade funcional que possuem no mundo físico. A realidade física comum dessas instituições, empresas, etc., é vista como fenômeno de superfície, como casca, sua verdadeira energia fluindo em arquiteturas invisíveis, exceto no ciberespaço.

O mesmo acontece com os indivíduos. Egos e múltiplos egos, papéis e funções têm uma nova existência no ciberespaço. Aqui, nenhum indivíduo é apreciado apenas pela virtude, se houver, de sua aparência, localização ou circunstâncias físicas. Novas associações líquidas e múltiplas entre pessoas são possíveis, por razões econômicas e não econômicas, e novos modos e níveis de comunicação verdadeiramente interpessoal surgem.

O ciberespaço tem uma geografia, uma física, uma natureza e uma regra do direito humano. No ciberespaço, o homem comum e o funcionário de informações podem pesquisar, manipular, criar ou controlar informações diretamente; ele pode ser entretido ou treinado, buscar solidão ou companhia, ganhar ou perder poder… de fato, pode “viver” ou “morrer” como quiser.

Por fim, deixo a definição proposta pelo filósofo Pierre Lévy (a quem retornaremos na próxima aula). Segundo ele (tradução da obra Cibercultura, Editora 34, 1999, p. 17):

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.

Sobre a infraestrutura material mencionada por Lévy, ele a divide, em seu livro Cibercultura, em:

1) Tratamento – do ponto de vista físico do equipamento, a informática reúne técnicas que permitem digitalizar a informação (entrada), armazená-la (memória), trata-la automaticamente, transportá-la e colocá-la à disposição de um usuário final, humano ou mecânico (saída). Os processadores dos computadores são chips que realizam cálculos aritméticos e lógicos sobre os dados inseridos. Eles realizam essas operações em grande velocidade devido ao número de transistores dentro deles, sendo que essa velocidade tende a aumentar exponencialmente a cada dezoito meses, segundo a lei de Gordon-Moore, uma vez que se dobra a densidade de transistores dentro dos microprocessadores;

2) Memória – os suportes de gravação e leitura de informações são geralmente chamados de “memória. No início, a informação digital era armazenada em cartões perfurados, depois passou a ser armazenada em fitas magnéticas, discos magnéticos, discos óticos, circuitos eletrônicos etc. A tendência, desde o início, é que as memórias evoluam para armazenar o máximo possível de dados em um espaço físico cada vez menor, com seus custos diminuindo constantemente;

3) Transmissão – a transmissão de informações digitais pode ser feita por diversas vias de comunicação. Apesar de ser possível transportar fisicamente os suportes de armazenamento (por exemplo, usar aviões para transportar discos rígidos), a conexão em rede on-line (“em linha”) é a mais rápida. A informação, nesse caso, usa a rede telefônica para ser modulada (codificada analogicamente de forma adequada) ao entrar na rede telefônica e desmodulada (redigitalizada) quando chegar a um computador na outra ponta do cabo: o aparelho que permite essa modulação e desmodulação da informação digital chama-se “modem”. As informações podem viajar por meio de cabos coaxiais de cobre, por fibras óticas ou por vias hertzianas (ondas eletromagnéticas);

4) Interfaces – todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário. Lévy destaca duas linhas de pesquisa relevantes para as interfaces: a) realidade virtual – usada nos domínios militar, industrial, médico e urbanístico por meio de interação humana sensório-motora com modelos digitais; b) realidade ampliada (ou realidade aumentada) – em que nosso ambiente físico é permeado por modelos digitais com os quais podemos interagir de várias formas e modos. A diversificação e a simplificação das interfaces, combinadas com os progressos da digitalização, convergem para uma extensão e uma multiplicação dos pontos de entrada no ciberespaço;

5) Programação – um programa (software) é uma lista organizada de instruções codificadas destinadas a fazer com que um ou mais processadores do computador executem uma tarefa. Esses programas são escritos com o auxílio de linguagens de programação: códigos especializados para escrever as instruções a serem processadas. Existem linguagens de programação muito próximas da estrutura material do computador (linguagens de máquina, assemblers), e linguagens de programação “avançadas”, mais próximas do inglês (por exemplo: Pascal, C, Java etc.). Hoje em dia também existem linguagens de programação que não necessitam a redação de códigos, permitindo ao usuário programar por meio de blocos lógicos visuais;

6) Programas – permitem ao computador prestar serviços específicos a seus usuários (por exemplo: programas que calculam automaticamente o pagamento de empregados, que gerenciam estoques, ou que comandam máquinas em tempo real). Os sistemas operacionais, por sua vez, são programas que gerenciam os recursos dos computadores (memória, entrada e saída etc.) e organizam a mediação entre o hardware e o software aplicativo. Se nem todos os dados são programas, podemos dizer que todos os programas são dados: eles devem ser acessados, arquivados e lidos pelos computadores.

</Acréscimo versão 2019>

Falar sobre a criação de dispositivos de Realidade Virtual, é falar de Jaron Lanier. Lanier trabalhou como programador na Atari, criando o jogo Moondust, o primeiro jogo musical para videogames. Antes mesmo de perder o emprego com a crise da Atari de 1983, Lanier trabalhava em uma linguagem de programação visual que denominou Mandala: em setembro de 1984, a revista Scientific American dedicou um número inteiro ao software de Lanier, que abrira uma empresa de nominada VPL Research (Visual Programming Language Research). Logo, Lanier descobriu que programar visualmente utilizando mouse e teclado era um fator limitante para a sua linguagem: para contornar isso, queria utilizar luvas de dados (data gloves). Em 1985, Lanier contratou Thomas Zimmerman, também ex-funcionário da Atari, que em 1982 havia começado a desenvolver uma data glove devido ao seu desejo de tocar air guitar ao mesmo tempo em que produzisse sons. A luva era feita em Lycra com sensores ópticos de fibra de vidro: quando o usuário flexionava um dedo ou virasse o pulso, as fibras eram curvadas, transmitindo menos luz – o computador media a perda de luz e traduzia esses valores em comandos; outro sensor localizava a posição da mão em um espaço tridimensional: o computador coletava os dados, desenhando uma imagem de uma mão se movimentando na tela; fios que saíam da luva iam para um computador high-end da época: um Macintosh IIx com 128 MB de RAM e um processador de 16-MHz. A companhia de Lanier vendeu 1.3 milhões de luvas para a Mattel como um dispositivo de jogos e substituto de joysticks, e um número menor de versões mais desenvolvidas e caras para a IBM e a NASA. Além da luva, a empresa de Lanier desenvolveu o HMD chamado Eye Phone, que era um tanto desajeitado para o uso. Deixemos Lanier apresentar seus produtos:

E aqui, um vídeo sobre o uso de data gloves em videogames (contém linguagem inapropriada para menores de idade):

A invenção de dispositivos de Realidade Virtual abalaram positivamente o psicólogo e neurocientista Timothy Leary. Leary (que era conhecido de Stewart Brand, e encontrou também Lanier) foi um dos responsáveis pela propagação da Realidade Virtual. Estudioso das drogas, Leary dava palestras em universidades sobre a consciência surgida quando se usava LSD. Em uma de suas falas, Leary chegou a dizer que estava migrando do uso de LSD para o uso da Realidade Virtual, afirmando que computadores podiam alterar o estado de consciência do usuário. Para Leary, o computador é um cérebro: ele não pode simplesmente ser comparado a um computador, ele não funciona como um computador, ele, por si só, é um computador; e, por ser um computador, o cérebro podia ser conectado por meio de computadores. Essa palestra, embora não tenha a melhor qualidade audiovisual, é muito elucidativa:

Falamos bastante sobre espaços virtuais, ciberespaços e Realidade Virtual. Vamos continuar a conversa sobre a virtualização da realidade na próxima aula!

Leitura recomendada

› RID, Thomas. Rise of the machines. A cybernetic history. New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2016.

Os capítulos 5 (intitulado “Culture”) e 6 (“Space”), serviram de base para essa aula.

Loading...

Loading...

› BENEDIKT, Michael. “Cyberspace: some proposals”. In: BENEDIKT, Michael (ed.). Cyberspace. First steps. Massachusetts/London: The MIT Press, 1992.

Esse (enorme) capítulo apresenta o ciberespaço de um modo que, garanto, você não havia pensado antes.

Loading...

Loading...

› Whole Earth Catalog. Fall, 1968.

Primeiro volume do catálogo de Steward Brand.

Loading...

Loading...

› LANIER, Jaron & BIOCCA, Frank. “An insider’s view of the future of Virtual Reality”. In: Journal of Communication, vol. 42, n. 4, 1992, pp. 150–172.

Entrevista cedida por Lanier sobre a Realidade Virtual desenvolvida na época.

Loading...

Loading...

Jogo recomendado

Que tal um jogo para o DOS sobre a obra literária de Gibson Neuromancer?

Você pode jogar Neuromancer (1989) online: Acesse.

Filme recomendado

Há muitos filmes sobre Realidade Virtual. O mais recente é baseado em um dos livros mais legais sobre RV que já li, Jogador N. 1, escrito por Ernest Cline em 2011, e adaptado ao cinema por Steven Spielberg (2018).

Powerpoint da aula

Aposto que a aula foi tão boa que até se esqueceu de fazer anotações, não é mesmo? Sem problemas!

Clique aqui para baixar o PPT: Download da aula.

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.